La conformación de la sociedad criolla.

La nueva sociedad que comenzó a conformarse en la Isla a partir del proceso de conquista y colonización hispana en el siglo XVI, la sociedad criolla, expresó la integración de elementos culturales aborígenes, africanos y europeos. Este proceso de interrelación étnica y cultural implicó la adaptación de diversos componentes humanos al medio natural existente en la Isla, a complejos procesos de asimilación, absorción y fusión étnica y cultural.

: El componente aborigen.

Antes de la conquista española Cuba estaba habitada por diversas comunidades aborígenes. Se asentaron en el territorio insular en sucesivas oleadas migratorias distanciadas en el tiempo (del 8000 a.n.e. hasta las primeras décadas del siglo XV d. n.e. aproximadamente)

Procedían de diferentes regiones, de las tierras continentales del norte, del centro y sur de América (los territorios actuales de Nicaragua, Honduras y Venezuela)

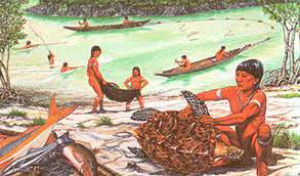

Estas comunidades aborígenes de Cuba tenían niveles de desarrollo socioeconómicos diferentes ya que unas eran comunidades preagroalfareras que basaban su subsistencia en la caza menor, la recolección y en la pesca costera.

Las otras eran comunidades agroalfareras, taínas, de la familia étnica aruaca de origen suramericano, cuya actividad productiva fundamental era la siembra y procesamiento de la yuca para confeccionar el casabe sin abandonar la caza menor, la pesca y la recolección. Eran capaces de elaborar objetos de cerámica, el tejido de fibras textiles y procesar alimentos para su subsistencia.

No existían clases sociales sino el reparto de responsabilidades o funciones donde se destacaba el cacique como figura encargada de organizar la vida de la colectividad y el behíque dedicado a curar a los enfermos además de dirigir las actividades ceremoniales ya que poseían una amplia gama de creencias, mitos y prácticas mágico-religiosas

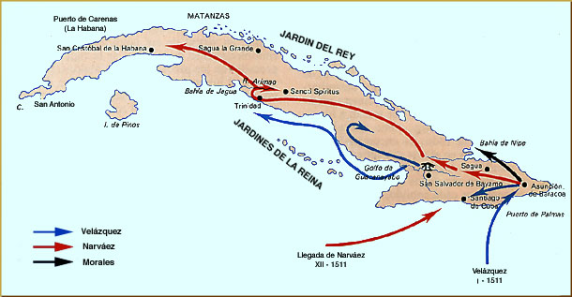

El almirante Cristóbal Colón llegó a tierras cubanas en 1492 y no fue hasta 1510 que se inició el proceso de conquista y colonización española por Diego Velázquez[7].

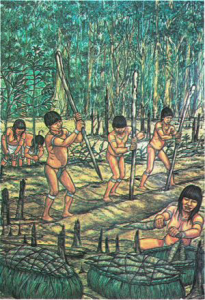

Se interrumpió violentamente la vida de estos grupos aborígenes. Ellos fueron sometidos a sangre y fuego, despojados de sus tierras de cultivo, desplazados de sus lugares tradicionales de residencia y así, desarraiga- dos de sus comunidades y familias, fueron concentrados en los lavaderos de oro y en las villas que fueron los primeros asentamientos poblacionales. En ellas convivieron con los españoles, forzados a trabajar de una manera totalmente diferente a la habitual, sin descanso y estímulo alguno, tanto en las labores mineras como en las agrícolas.

Esta impactante realidad motivó la rebeldía aborigen y conocemos por las fuentes documentales la figura del cacique Hatuey como símbolo de la primitiva resistencia ante el colonialismo europeo.

También existieron otras sublevaciones, por ejemplo, la de los indios “cayos” en 1523, en la zona comprendida entre Bayamo y el río Zaza. Eran llamados así porque habitaban los cayos adyacentes a la actual provincia de Camagüey o porque procedían de lugares despoblados.[9] De todas las sublevaciones la más importante fue la del cacique Guamá por su organización, extensión y duración. Entre 1522 y 1533 este cacique hostilizó a los colonialistas españoles desde los lugares más inaccesibles de las sierras y montañas de Baracoa.[10]

Existen evidencias materiales de “palenques” donde se refugiaban los aborígenes que lograban escapar, para continuar su vida, coincidiendo con esclavos africanos que, a pesar de ser muy escasos en estos primeros años de colonización, también se “cimarroneaban” junto a los aborígenes para evadir la explotación.

La explotación despiadada establecida por las encomiendas, las matanzas injustificadas, las hambrunas, las enfermedades transmitidas por los europeos para las que no tenían inmunidad alguna, la destrucción de su mundo material y espiritual por una cultura totalmente diferente que los humillaba y maltrataba hasta la desesperación, que los empujaba al suicidio como forma de evadir esta nueva vida a la que no podían adaptarse por ser incomprensible para ellos, son algunos elementos que demuestran el terrible impacto del colonialismo español en la población aborigen.[11]

Existen huellas tangibles de la cultura espiritual indígena en costumbres y creencias actuales del pueblo cubano, principalmente en la zona oriental, como técnicas de curación (sobados, succiones y ritos de purificación), en la oralidad y la danza, en el uso del caracol como silbato y la preparación del casabe.[13]

Sus conocimientos botánicos, palabras de su lengua aruaca para denominar accidentes geográficos y lugares como, por ejemplo, Cuba, Bayamo y Toa, entre otros. Las frutas como la guayaba, la piña y el mamey, así como otras variedades vegetales como aguacate, boniato, yuca, tabaco y ají son algunos ejemplos de especies aborígenes que se mantienen en nuestros días. El uso de la hamaca, la navegación en canoas, técnicas de cultivo, diversos utensilios como el guayo, viviendas como el bohío y el caney no han desaparecido. Costumbres como el baño diario y el fumar tabaco son evidencias de la huella aborigen en nuestra cultura.

: El componente europeo.

Gran parte de los españoles que participaron en el proceso de conquista y colonización eran originarios del sur de la Península Ibérica, de las regiones de Castilla y León, de las sierras de Extremadura y especialmente de Andalucía, regiones muy diversas por su economía, costumbres y tradiciones.

Una gran variedad de personas conformó la hueste conquistadora que acompañó a Velázquez[14] en la organización político-administrativa de la colonia que se inició con la fundación de las primeras villas entre 1511 y 1515: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, San Salvador de Bayamo, La Santísima Trinidad, San Cristóbal de La Habana, Sancti Spíritus, Santa María del Puerto del Príncipe y Santiago de Cuba

Por su condición de vecinos, al permanecer asentados en estas localidades, tuvieron derecho a los primeros “repartos de indios” y tierras, que les fueron entregadas como mercedes, para su uso y disfrute, pero no en propiedad, y a ser elegidos para integrar los gobiernos municipales llamados cabildos. Estos elementos establecieron diferencias dentro de este grupo explotador porque la cantidad de indígenas encomendados significó riqueza, condición importante para ocupar cargos en el cabildo, máxima autoridad política en las villas al representar el poder del gobernador en cada una de ellas.

La lejanía propició una gran autonomía de las villas, de sus cabildos. Se presentaban problemas y no podía esperarse por la decisión del gobernador. El cabildo se convirtió en fuente de verdadero poder hasta el punto de tomarse atribuciones como la de repartir (mercedar) tierras. En los repartos de tierras realizados por los cabildos se beneficiaron los alcaldes y regidores, funcionarios que los integraban. Se repartieron las mejores tierras y las de mayor extensión, se convirtieron en la oligarquía terrateniente de las localidades.

La sociedad que se estaba formando tenía su núcleo central en las villas porque la vida económica, política y social transcurría en ellas, el mundo se reducía a la localidad.[16]

¿Sabías que...? :

Hacia 1518 el total de personas blancas ascendía a unas 3 000 y de ellas se formaron las fuerzas militares que partieron desde la Isla a la conquista de otras tierras americanas como México y la Florida. Los colonos más ricos eran menos sensibles a estas aventuras que los inmigrantes excluidos de los repartos de indios y tierras, ellos aspiraban a la riqueza que no habían encontrado en la Isla. Estas expediciones de conquista provocaron la disminución de la población, española e indígena, ya que los últimos eran utilizados como fuerza de trabajo en estas empresas conquistadoras que se desarrollaron entre 1517 y 1539.

Se afirma que hacia 1544 la población blanca se había reducido a unas 150 familias, la cuarta parte de la existente en 1518. El aumento demográfico se produjo lentamente a pesar de mantenerse la inmigración de origen hispano y de otras nacionalidades. La Isla no contaba con atractivos suficientes, lejos de atraer nuevos inmigrantes, algunos de los fundadores y sus hijos se marchaban por la situación decadente que se manifestó entre 1530-1550. No será hasta 1730 que la población insular alcanzó las 100 000 personas. Se necesitaron dos siglos para que la población comenzara a aproximarse al monto demográfico inicial.

: Actividades económicas.

El despoblamiento de la Isla influyó en el empobrecimiento de las villas, muchas de ellas se trasladaron a nuevos emplazamientos mejor situados, pero se afectaron los cultivos por la falta de brazos. La disminución demográfica coincidió con el agotamiento minero y las sublevaciones indígenas.

Las condiciones existentes propiciaron que la ganadería se desarrollara como la actividad económica fundamental a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII y después se mantuvo como una de las principales ramas productivas en la Isla. La amplia demanda de cueros y carne salada para la exportación además de carne fresca para el consumo interno estimuló el desarrollo ganadero. No requería fuerza de trabajo numerosa y existía una gran masa ganadera que se había desarrollado libremente en los bosques por las excelentes condiciones climáticas de la Isla. Los factores mencionados propiciaron la orientación ganadera de la economía insular, era la alternativa más productiva ante las condiciones imperantes. La tierra aumentó su valor y los pocos colonos que permanecieron en la Isla lograron nuevos repartos que ampliaron sus mercedes. Hacia 1580 los cabildos habían concedido todo el territorio disponible incluyendo bosques y sabanas. Hatos y corrales dominaron el paisaje colonial y los hacendados ganaderos fueron el nuevo grupo social que excluyó a los que no habían recibido tierras, a los inmigrantes recién llegados: todos fueron obligados a trabajar para los beneficiados con las mercedes.

La Corona estimuló la inmigración española desde los primeros tiempos con el interés de fomentar la población blanca y asegurar su dominio en esta tierra. Por ejemplo, favoreció el traslado de las esposas de los conquistadores que habían quedado en La Española, eliminó las encomiendas de indígenas a quienes dejaran sus esposas en la Península y además ofreció facilidades a los labradores españoles para que se asentaran en “el nuevo mundo”: pasaje gratis, donaciones de tierras y trabajo aborigen.

La inmigración canaria contribuyó en buena medida al crecimiento demográfico de la Isla por la cantidad de personas que venían atraídas por las facilidades que ofrecía el estado español, por su carácter familiar y su tradición cultural de casarse muy jóvenes y concebir numerosos hijos.

Una parte importante de los inmigrantes canarios se dedicaron al cultivo del tabaco,[18] el primer producto comercial de la Isla. Aprendieron la técnica aborigen y desarrollaron las vegas tabacaleras desde el siglo XVI. Como campesinos trabajaban directamente la tierra con la ayuda de su familia y algún que otro esclavo africano. Se aferraron al pedazo de suelo que encontraron, cerca de las ciudades o lejos, dentro de las haciendas ganaderas o en tierras realengas. Las mejores para este cultivo eran las arenosas a orillas de los ríos

La presencia de una población blanca, de origen europeo, sin propiedades, dependiente de la oligarquía, aun cuando frente a indígenas, negros y sus descendientes mestizos fuera un grupo de privilegio étnico y social, demuestra que una masa importante de los inmigrantes constituía un sector explotado de la sociedad. Parte de los labradores y artesanos que llegaban con el sueño de alcanzar condiciones “señoriales” tenían que conformarse con vivir de un salario en pueblos y ciudades o marchar a las zonas rurales para realizar trabajos agrícolas. Ellos conformarán junto a otros sectores sociales la base del pueblo cubano.

: El componente africano.

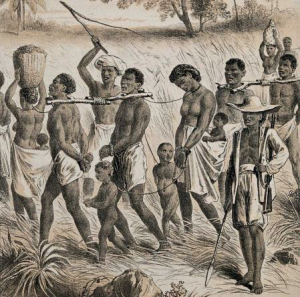

Existe constancia de que hacia 1515 comenzaron a introducirse en la Isla los primeros esclavos africanos como fuerza de trabajo que complementaba a la aborigen. Fue el grupo social más marginado y en la primera mitad del siglo XVI era absoluta minoría, pero con tendencia a crecer a medida que disminuía la población indígena. Sus propietarios los “cuidaban” porque para ellos tenían valor, su compra les había costado dinero.[19]

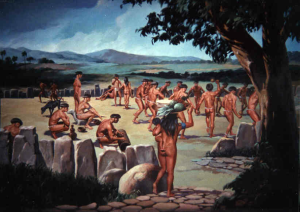

En estos primeros tiempos la esclavitud no tenía el carácter intensivo que tomó a finales del siglo XVIII. Los esclavos africanos se emplearon como fuerza de trabajo en las labores mineras, en la agricultura y en las construcciones.[21]

El conglomerado multicultural del que provenían los esclavos africanos, había alcanzado un desarrollo económico y social superior al de los aborígenes antillanos, lo que les permitió enfrentar con mayores posibilidades de sobrevivencia las condiciones de explotación a las que fueron sometidos.

Existía la costumbre en algunos dueños de alquilarlos a otras personas para que trabajaran como jornaleros. También los amos autorizaban a sus esclavos a trabajar los domingos y días festivos en pequeñas parcelas, podían vender lo que cultivaban y esto les permitía ahorrar cierta cantidad de dinero para comprar su libertad, se les llamaba “negros horros” o libres.[23]

Esta masa de habitantes desposeída y segregada, unida a los blancos sin fortuna, será base del pueblo cubano, más visible en las ciudades, pero presente también en los campos.

: El criollo: personaje central de la nueva sociedad en formación.

La presencia aborigen, africana y española en tierra cubana condicionó un proceso de integración sociocultural, la transculturación, que comenzó desde los inicios de la conquista y colonización de la Isla. El personaje central de la nueva sociedad colonial que se estaba conformando fue el criollo, concepto que identificaba a todos los nacidos en tierras americanas, independientemente de su posición social, el color de su piel y el origen de sus padres. El criollo fue “el resultado de la mezcla, selección y creación de los elementos humanos y culturales que convergen en la Isla”.[24]

Es necesario destacar que la integración sociocultural que está presente en la formación del criollo tiene su base en un proceso de integración étnica y multiétnica, con fuerte tendencia al mestizaje. Se trata de diferentes procesos étnicos a partir de las interrelaciones entre los diversos componentes sociales que coinciden en la Isla: aborígenes, hispanos y africanos.

Los complejos procesos étnicos y multiétnicos, que se mencionaron de forma resumida, son la base de la integración sociocultural que está presente en la formación del criollo y se desencadenaron desde la propia conquista y colonización española.

El vínculo con el territorio donde se nace, el sentimiento de identificación con el lugar estable donde se crea la familia, es el punto de partida para la noción de patria y la diferenciación con los intereses y sentimientos de la hispanidad. Con los hechos que se relacionan se ilustran los elementos apuntados.

: La rebeldía de los bayameses en 1603.

Cuba fue uno de los centros del contrabando más prósperos del área del Caribe. Las villas de “tierra adentro” estaban obligadas al tráfico clandestino porque el monopolio comercial español, su sistema de flotas y otros mecanismos, no permitían prácticamente las relaciones comerciales entre La Habana y el resto de las villas[25]. Las mercancías tardaban en llegar, en cantidad insuficiente a las necesidades de la población y tenían altos precios. Por otra parte, los cueros de ganado vacuno eran muy bien pagados en el mercado ilegal. Estas razones explican el auge del comercio de contrabando desde la segunda mitad del siglo XVI y en particular a lo largo del XVII.

En 1603, en Bayamo, los vecinos de esta localidad crearon un estado de sublevación contra las autoridades coloniales que se habían propuesto, mediante el envío desde La Habana del juez Melchor Suárez de Poago y un grupo de soldados, acabar con el contrabando que se realizaba con filibusteros a través del río Cauto.

El gobernador Pedro Valdés, comentando este suceso en una carta dirigida al Rey Felipe III, emplea el término “gente de la tierra”. Fue la primera referencia, confirmada documentalmente, a una comunidad de personas que comenzaba a diferenciarse del peninsular, una marcada distinción entre el hombre de padre español (canario, andaluz, catalán, vasco o gallego) nacido en Cuba, que se reconoce como “natural” y el inmigrante español. La gente de la tierra defiende sus intereses e impide que las autoridades coloniales puedan evitar el contrabando que se desarrollaba por todos los vecinos.

: Las sublevaciones de los vegueros (1717, 1720 y 1723)

El tabaco, producto autóctono de la Isla y uno de sus emblemas distintivos, se fue imponiendo en el gusto de los consumidores y aumentó su demanda en el mercado internacional. La Corona estableció su control para obtener mayores ganancias en su comercialización. En abril de 1717 se estableció el monopolio o estanco del tabaco a través de una Factoría que radicaba en La Habana y tenía dependencias en Trinidad, Sancti Spíritus, Bayamo y Santiago de Cuba. La Factoría realizaba las compras, ponía los precios, comercializaba el producto y estimulaba el cultivo de variedades determinadas de acuerdo con la demanda europea. Se excluía a cualquier comprador libre y se prohibía vender el tabaco que no había sido comprado, tenía que ser quemado.

El descontento fue aumentando, sobre todo en el occidente de la Isla, donde los vegueros fueron los más afectados, además de comerciantes, molineros[26] y sacerdotes. Estallaron tres sublevaciones (1717, 1720 y 1723) en contra del estanco del tabaco que expresaron la contradicción de intereses entre los vegueros y la metrópoli.

Este campesinado ya se distinguía de otros sectores sociales cuando se reconocían a sí mismos como guajiros, por las características de su modo de vida y costumbres, cuando eran capaces de enfrentar las disposiciones de la metrópoli para defender sus intereses.

: Las milicias criollas ante la invasión inglesa de 1762.

La toma de La Habana por los ingleses fue un acontecimiento importante dentro de las contradicciones entre las potencias europeas que rivalizaban por ampliar sus dominios coloniales y el comercio de esclavos. La corona británica ambicionaba a Cuba por su estratégica posición geográfica, era la avanzada defensiva del imperio español en América, y la prosperidad económica que lentamente había alcanzado.

Se dice que La Habana que tomaron los ingleses en 1762 ya era una rica y populosa ciudad de aproximadamente 50 000 habitantes, la tercera del continente americano después de México y Lima, y el más importante de todos los puertos americanos.

Cuando las milicias criollas, integradas por blancos, negros y mulatos libres, se enfrentaron al invasor inglés, defendían todo lo suyo. La tierra donde habían nacido, sus familias y propiedades, su “patria chica” representada en su localidad o región, su religión, lengua, costumbres y tradiciones.

Este sentido de pertenencia se manifestó en la valentía demostrada por José Antonio Gómez de Bullones (Pepe Antonio), regidor del cabildo de Guanabacoa, que al frente de una partida de milicianos hostilizó con sorpresivos y rápidos ataques a las tropas inglesas.

Otros jefes como Luis de Aguiar, Agustín de Cárdenas y Laureano Chacón, acompañados por negros criollos, mantuvieron una conducta similar. Una actitud diferente asumió las tropas españolas ante la superioridad británica. Además de la incompetencia que demostró la oficialidad para organizar la defensa, se manifestó su cobardía.

La excepción fue Luis de Velazco, oficial que se mantuvo al mando de las fuerzas españolas hasta morir durante el asedio inglés a la fortaleza del Morro.

¿Sabías que...? :

Cuentan que el cubano, con su tradicional humor, se burlaba de ellos e incluso han quedado unas coplas que criticaban a las jóvenes que salían con ellos. Hay una que decía: las muchachas de La Habana/ no tienen temor de Dios/y se van con los ingleses/ en los bocoyes de arroz.

Fue tal fue el impacto de esos meses de dominio inglés que todavía, tres siglos después, han quedado algunas frases que nacieron esos días y que el cubano común usa sin saber de dónde salieron.

En Cuba, a veces se usa el dicho 'trabajar para el inglés' que se refiere a trabajar para alguien que se lleva la mayor ganancia o 'la hora de los mameyes' -como decir la hora de la verdad-, que nació de una burla al color de las casacas de los soldados ingleses que hacían rondas al caer la tarde.

: Otros ejemplos que evidenciaron el avance y la consolidación de la sociedad criolla en el siglo XVIII.

En la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana (1728) establecida por los sacerdotes dominicos, representantes del clero criollo, se aprecia el interés de los sectores dominantes criollos de invertir capital en un centro de estudios dedicado a formar los profesionales que responderían a los intereses de la sociedad criolla.

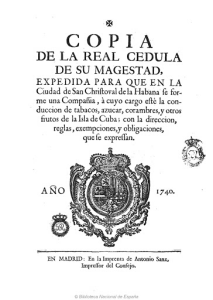

La fundación de la Real Compañía de Comercio de La Habana (1740) es otro ejemplo evidente porque esta compañía comercial tendría el privilegio de controlar todo el comercio de importación y exportación de la Isla. Fue la única que se estableció directamente en una colonia y para el beneficio de una ciudad americana (La Habana)

Los comerciantes y productores de la Isla aportaron más del 50 % del capital inicial para su fundación. Este aspecto demuestra que los criollos tenían el capital suficiente para dominar, vinculados a los comerciantes metropolitanos, la actividad comercial.